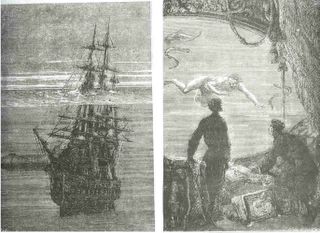

«El navío se hundía lentamente…»

«¡Un hombre! ¡un náufrago!»

Perdido en el aeropuerto de Barcelona, con una hora de retraso para embarcar en mi avión, me refugié la tarde del domingo en una edición de bolsillo de las 20.000 leguas de viaje submarino de Jules Verne, que descubrí a los cinco o seis años: mi madre nos leía ese libro en voz alta, a mi padre y a mi, los fines de semana, en nuestra antigua casa de Totana; y mis hermanos Javier y Ma Luz no habían nacido. De ahí la precisión cronológica.

Me enteré muchos años más tarde que ese libro había sido censurado y modificado por su editor. Sin embargo, ¡como perdura el perfume de un viaje al fondo de todos los abismos!…

Abismo del hombre solo, acorralado por todos los Estados.

Abismo del proscrito, perseguido por todas las policías.

Abismo del soñador que sueña despierto con un mundo nuevo.

Abismo del viajero en busca de una Atlántida tan lejana, real e indispensable para nuestra supervivencia moral como el Tesoro de la Isla de Stevenson.

El libro concluye, con una cita del Eclesiastés: “¿Quién pudo jamás explorar la profundidad de tal abismo?”. El Narrador responde en un tono mesiánico, no sé si sombrío o soñador, como el de Lawrence en La Revuelta árabe: “Solo dos hombres tienen derecho a responder. El capitán Nemo y yo”. ¿Cómo no sentir la tentación de volver a emprender aquel viaje en el quedó empeñada nuestra vida, hace tantos años?